アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 ©Kenta Onoguchi

>>From Readers

2014年からパラガイドを務めている脇真由美さん。9月に行われたアイアンマン・ジャパンみなみ北海道では、パラリンピアン円尾敦子選手のガイドを務め、見事完走を果たした。パラガイドとして、またご自身初のアイアンマン完走となったレースの様子や、出場に至るまでの物語をレポートしてくれた。

アイアンマン完走までの道のり

~試練の連続からの挑戦~

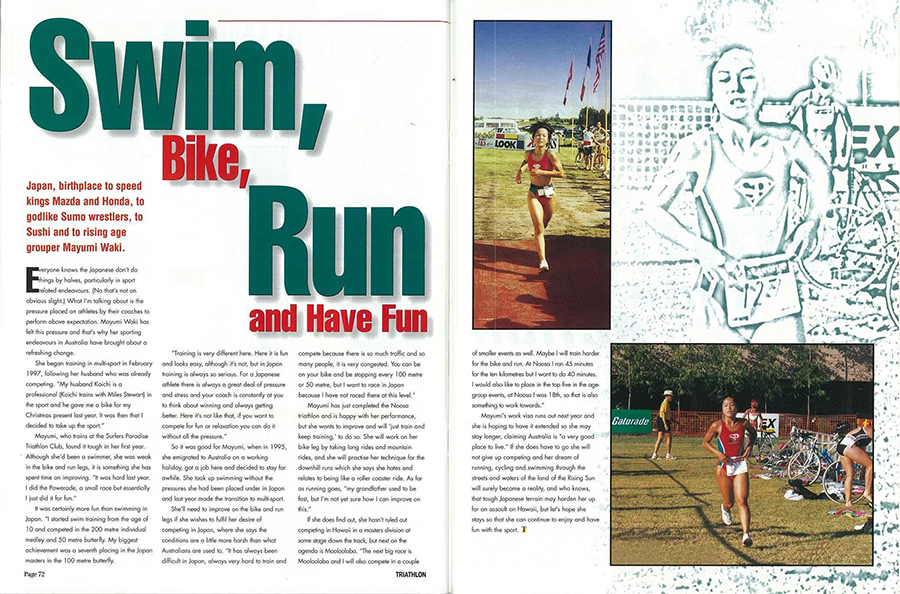

私とトライアスロンとの出会いは1997年。ゴールドコースト(オーストラリア)のマイアミプールで泳いでいたところ、現地のトライアスロンクラブ(Surfers Paradise Triathlon Club)のコーチ(Jenny Alcorn)が偶然いて、「上手に泳いでいるし、自転車(マウンテンバイク)もあるみたいだし、トライアスロンやってみない?」 と声をかけられたことがトライアスロンを始めたきっかけでした。

後に知ったのですが、コーチは1992年のデュアスロン世界チャンピオンで、偶然とはいえすごい人に声をかけてもらったと思いました。そのコーチに「2年後のトライアスロン世界選手権に出場する実力がある」と言われ、半信半疑ながらも練習を始めることにしました。

予言は現実となり、1999年カナダのモントリオール世界選手権(スタンダード)に、日本で初のエイジ選手(それまではエリート選手のみ)として出場、翌年の2000年のパース(スタンダード)以降、2003年クイーンズタウン(スタンダード)、2009年ゴールドコースト(スプリント)、2018年ゴールドコースト(スプリント)にエイジ代表として出場してきました。

トライアスロンエイジグルーパーとして活躍していた脇さんは「リトルロケット」と呼ばれていて、Rising Age Grouperとして雑誌で紹介されたことも

オーストラリア在住時、視覚障がいの選手がガイドと出場しているのを見ました。日本では一般選手と障がい者選手が一緒に大会に出ることなどありえなかった約30年前、オーストラリアではこれがすでに当たり前でした。

皆さんが障がい者選手のほうを見て感動しているのに対して、私はガイドのほうに目が釘付けになり、「ブラインド選手の目の代わりになって一緒に走るなんてすご過ぎる! いつか自分もこんな選手になりたい!」と思いました。

円尾選手との出会い

2011年に帰国後、日本ではタンデム自転車が公道で乗れない実態やパラスポーツが全く盛んでない実情を知りました。

それでもガイドをやってみたい、とあきらめずに探していたところ、大阪ではタンデム自転車が乗れることとパラトライアスロンチームがあることを知り、「いつか自分にもチャンスがあればガイドをしてみたいので声をかけてください」とメールしました。それが2013年末のことです。

1カ月ほどで監督から「うちのチームでリオから正式競技となるパラトライアスロンで出場を目指している女子選手がいて、次のアジア選手権に出場したいので、そこでガイドをしてくれないか?」と連絡がきました。

そこで出会ったのが円尾選手で、2014年スービックベイのアジア選手権で初のガイドを経験してからの付き合いになります。また、これまでに円尾選手を含めて5人のガイドを経験しました。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 写真=円尾敦子選手提供

アイアンマン完走を目指した

フィリピンで洗礼を受ける

最初のアイアンマン挑戦は、2024年フィリピンのスービックベイで行われたアイアンマンです。円尾選手のガイドを務めましたが、メカニカルトラブルのためバイク180km終了時点でタイムバーとなり、完走することができませんでした。

事前に調整も行い、レース中もできる限りの応急処置を施しましたが、結果はDNF。どんな努力や苦労があろうとも、ルールはルール、結果がすべてです。

アイアンマンはやっぱり簡単にはゴールできない、だからこそ完走して「You are an Ironman!」とアイアンマンの称号を与えて貰えることが、とても名誉なことなのだと、このとき感じました。

思えば、ここまでの道のりも安易ではありませんでした。

2014年にパラトライアスロンのガイドを始めた当初は、パラトライアスロンもガイドの存在もほぼ認知されていませんでした。当時はタンデム自転車の公道走行ができる都道府県はほぼなく、私の身長150㎝の女性ガイドに合ったタンデム自転車など存在していません。

ビルダーさんを訪ねて私のような小柄の女性でも操縦できるタンデムを作れないか相談しては一笑されて、恥ずかしいやら悔しいやら。落ち込む毎日を過ごしたことを今でも鮮明に覚えています。

そんな日々が2年ほど続いたのち「BIKE&HIKE」さんが親身になって相談に乗ってくださり、当時世界で最小最軽量級のタンデム自転車を製作してくださいました。

このタンデム自転車は、その後何度か世界を旅して、多くのパラトライアスリートに乗っていただくことになりました。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 写真=円尾敦子選手提供

そして、今回のアイアンマン・ジャパンみなみ北海道にも、一緒に来ることになりました。しかし、ここでも試練が待っていました。飛行機に搭乗し、離陸を待つばかりというときに欠航になってしまったのです。

機内に数時間ほど缶詰になった後に降機し、タンデム自転車が返却されました。周りには新幹線に乗り換えて行くという選手が多数いる中、私は重量約30kgの大きなタンデム自転車ケース(180㎝×80㎝×30㎝)を持って、ひとりでは身動きが取れませんでした。

翌日の便を調べても函館行きはすべて満席表示となっており、なすすべなく呆然としていたときに円尾選手から連絡があり、運良く空席が出てそれを確保することができました。

喜んだのも束の間で、この時点で深夜2時。払い戻しの列に並んで深夜3時。少し落ち着いて床に座り(椅子はどこも空いておらず、皆さん床に座ったり寝たりしていた)ほっとしたときに、翌日の便は別のターミナルから出発することに気づき、あわててターミナルを移動。時間は朝の4時になっていました。

新規で予約した便には、大型荷物預入のリクエストを入れていないため、朝5時にはカウンターに並び、無事にタンデム自転車を預け入れることができて、やっと身軽になりました。

レース出場前から飛行機の欠航などのトラブルがあったが、持ち前の対応力で無事にバイクチェックイン! 写真=脇真由美さん提供

到着が大幅に遅れたうえに睡眠時間が十分とれず、当日までに体調を整えることができるか心配ではありましたが、中1日でスタートに合わせてしっかりと調整ができたのは、普段から早起き(朝4~5時)していることや、海外に行くことが多く、時差調整などに慣れているからではないかと思います。

パラトライアスロンガイドは、毎日の練習や技術は当然のこと、応用力や適応力が必要ですし、最後には「なんとかなる!」とあまりいろいろと心配し過ぎないことが重要かと思います。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 ©Kenta Onoguchi

SWIM

難しい波

さて、いよいよレース当日です。前日の激しい雨は過ぎ去っていたものの、風と波はまだ収まっていない状態でした。

水が砂を巻き上げて濁っていたため、どこまで足がつく深さなのかが見えず、身長150㎝のガイドにとっては最も難しい入水になることは容易に判断できました。

自分だけならばあまり問題にはならないのですが、ガイドは選手とテザーと呼ばれる伸縮性のある紐で繋がっているので、好きなタイミングで泳ぎ出すことができません。

身長の低いガイドのほうから先に足がつかなくなるため、足がついているうちに早めに泳ぎはじめ、帰りも手がつくところまでふたりがともに横になった姿勢を維持することで無事に完泳しました。

沖に進むほどに波は感じなくなりましたが、2カ所ほど難しい流れがあるのが見えました。オープンウォーターでは目標に対していかに真っすぐに選手を誘導できるかが勝負となりますが、この際に必要なのは流れを読むことです。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 写真=円尾敦子選手提供

私の場合は、ときどき顔を上げた状態でしばらくスカーリングをして波の様子を観察し、身体をどの向きにしていくとよいかを判断しています。

しばしば、選手から誤差が少なく誘導できる技術を褒めていただくのですが、波を読む力は自宅近くの海を毎日見ていることで自然と養われたもの、進む方向を定められるのはスカーリングや技術練習の賜物であると思います。

ガイドとして、地道に技術練習を人一倍やってどんなことがあっても選手と一緒に泳げるようトレーニングをしています。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 写真=円尾敦子選手提供

BIKE

長かったタンデム自転車の180km

視覚障がい選手が使うタンデム自転車は、前がガイドでブレーキとギヤ操作を行い、後ろの選手と同じタイミングでペダルを回します。

自転車そのものとガイド、選手の体重を合わせると女性同士の場合でも100㎏を超える重量になります。下りは重量があるのでスピードが出ますし、上りは逆に遅く非常に重くなります。

今回のレースでは所々強い横風が吹いていましたが、重量があるだけに飛ばされるような心配はありません。

しかし、車体を常に真っすぐに保たなくてはならず、また路面がガタガタしていたのでそれにあわせてハンドルも振動し、130㎞を過ぎたあたりからは首筋から腕がきつくなってきて何度も力が抜けそうなりました。

タンデム自転車はブレーキをかけたときの制動距離が長いこと、ターンでは内輪差を考えた軌道をとらなくてはならないこと、そしてペダルをこぐタイミングを他の人と揃えなければならない点がひとり乗りの自転車と大きく違うところです。

ガイド歴は約11年なので、操縦すること自体にそれほど怖さはなく、どのような道も天候状態もほぼ一通り経験したので走れる自信はありますが、アイアンマンのように180㎞という長距離を走るときに何よりも怖かったのは、集中力が切れることでした。

天候にも恵まれてコンディションは悪くありませんでしたし、適宜休憩をとることで集中力を最後まで保てました。ハンドルを支えていた首筋、肩甲骨周りはよほど力を入れていたのか2週間たっても痺れがひかないほどでした。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 写真=円尾敦子選手提供

RUN

一歩一歩淡々と

42.2㎞のランは短く感じました。最後の周回で眠気が襲ってきたときは少し辛かったのですが、それ以外は一歩一歩、淡々と進むことができました。

ランコースはふたりで並走できる幅がない歩道が一部あった以外は、道幅も広くて段差などもほぼなく、視覚障がい選手でも安全に走れるコースかつ、ガイドにとっても誘導しやすいコースでした。

陽があるうちはとても美しい山の景色を見ながら、陽が沈んでからは遠くに見えてくるエイドステーションの周りのランタンの明かりがとてもきれいで、疲れを忘れてしまうほどでした。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道 ©Kenta Onoguchi

いろいろな意味で、長く過酷な道をたどり、完走することができたアイアンマンでした。

11年前、初めて円尾選手のガイドをしたときにはタンデム自転車でほんの数km走ったくらいでも手に汗握り震えていたのにその11年後にまさか!? アイアンマンをガイドして完走することなど、想像もしていませんでした。

これで、スプリントディスタンス、スタンダードディスタンス、アイアンマン70.3、アイアンマン、すべての距離のガイドを経験・完走することができ、ガイドとしての目標が達成できました。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道 ©Kenta Onoguchi

\何を話しているの?

ちょっと気になるレース中の会話/

アイアンマンのように長距離であればランはしゃべれる速度で走っていますので普通の世間話などをしながら走っていました。あの人は今どうしているとか、仲間はもうゴールしたか、エイドの梅干しは美味しかった、など。今回は、ふたりで普通におしゃべりしながら楽しく走っていたので、男性選手が「あのーすみません。僕ひとりで辛くてしょうがないのですが、おふたりが楽しそうなので、少し会話に混ぜていただけませんか?」という感じで声をかけていただき、しばらく3人でおしゃべりしながら走りました。コースは、凸凹もないし、曲がるところも少ないので、普通の会話をしながらでも十分にガイドができました。

アイアンマン・ジャパンみなみ北海道2025 ©Kenta Onoguchi

スイムでは1周目のあと「あー、もう1回あの波いかなきゃ~」といったような会話をしたと思います。

バイクでは、前と後ろで会話が聞こえない(風向きによってはまったく聞こえない)ので、乗車中は会話はあまりないですが、休憩のときには「補給は何食べようかな~」などと、普通の会話をしたと思います。

案外、普通の会話をしているので、皆さん驚かれるのですが、円尾選手くらいのレベルになるとそれくらい余力や余裕があるので、ガイドも平常心でレースに臨めていると思います。私たちは付き合いも長くお互いよくわかっているので、そんな感じでレースをしています。