©Kenta Onoguchi

>>トライアスリートのためのメンタルトレーニングVol.02 前編

「サニーフィッシュ」の選手をはじめ、多くのトップアスリートやビジネスパーソンを指導するメンタルトレーニングコーチの森下健さんが、心の鍛え方について語る連載コラム。スイムコーチとしての経験ももつ森下さんが、どんなレースも乗り越えることができる「折れない心の作り方」について伝授してくれる。

『Triathlon Lumina#98』に関連記事あり。

>>前回記事を読む「【新連載】森下健のトライアスリートのためのメンタルトレーニングvol.01」

>>森下さんから直接トレーニングを受けたい方はコチラから問い合わせを

モチベーションをコントロールするためのメンタルトレーニング

皆さん、こんにちは。メンタルトレーニングコーチの森下健です。

早いもので今年も残すところあと2カ月ちょっと。すでに街中ではクリスマスケーキやらおせち料理やらの予約が始まっていて、時の流れの速さに恐怖を感じております(笑)。

そんなこんなで、今シーズンのレースも終盤に差し掛かってきました。シーズンオフに入ると、よく相談を受けるのが「シーズンオフはモチベーション維持できない問題」です。

レース前は練習を頑張るけれども、オフはどうしても練習に身が入らない。ターゲットにしていたレースが終わると一気に無気力になってしまい、燃え尽き気味になってしまう。という話をよく耳にします。

トライアスロンの練習やレース以外にも取り組んでいること、やらなければならないことがある中で、どうしても練習を後回しにしてしまったり、心が疲れてしまって継続できないこともあると思います。

今回のコラムでは「モチベーションを高めていく、持続させていくための考え方やトレーニング方法」についてご紹介させていただきます。

オフになるとモチベーションが持続できない方は、自分以外の「何か」によってモチベーションが上がったり下がったりしてしまっている状態、つまりは「やらされている状態」に陥っている可能性があります。

でも、モチベーションは自分らしく高めていくことが可能です。そのための第一歩として「モチベーション」とは何かを理解することから始めていきましょう。

「モチベーション」は自分でコントロールできる

皆さんはどんなときに練習のモチベーションやレースのモチベーションが高まりますか?

大会にエントリーしたとき、練習の調子がいいとき、新しいトレーニングウエアや機材を買ったとき……等、いろいろあると思います。

何によって高まり、そして下がるのかは、人によって違うので高まるスイッチ、下がるスイッチを理解しておくことはとても大切です。

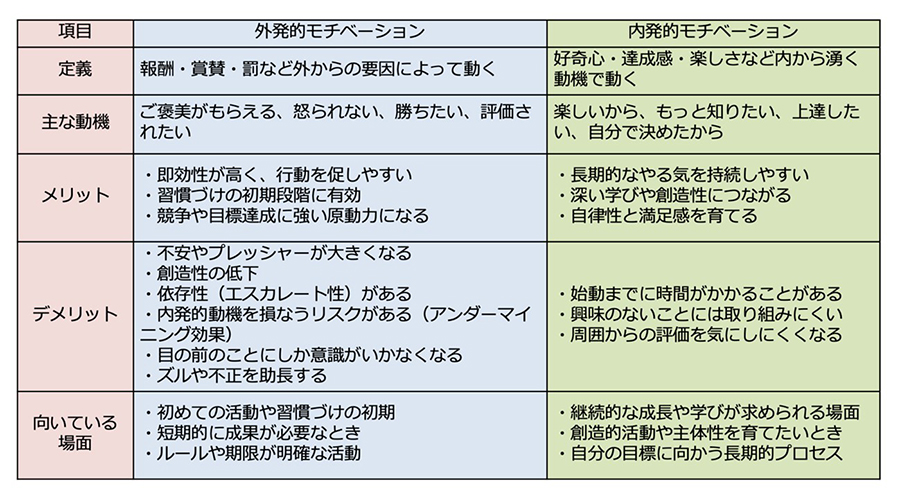

そのスイッチのパターンによって、「良いモチベーション(質が高い)」なのか「あまりよくないモチベーション(質が悪い)」なのか分かれます。(Ryan & Deci (1985,2000, 2017))

©Kenta Onoguchi

良い=内発的モチベーション

良い場合は「内発的モチベーション」と言い、自分の内側から湧き出てくるような、「楽しいからやっている」「もっと上達したいからやっている」「好きだからやっている」というものです。

オリンピックで結果を出し続ける選手や、成長し続ける選手は内発的なモチベーションが高いことが研究の結果から明らかになっています。

成長したい、楽しみたいという気持ちが大きいので、金メダルや優勝、地位や名誉、賞金といった結果だけでは満足せず、燃え尽きることがないため、さらに上達するためにどうすれば良いか常に考えています。そのため常に成長し、進化していきます。自分から好きで楽しく取り組んでいるので、やりがいや充実感を感じることができるようになるのです。

皆さんは「根性」と聞くとどんなものをイメージしますか?

苦しい、しんどい練習に耐える、追い込んで強くなる——というような、少しネガティブなイメージをもつ人が多いのではないでしょうか?

その昔、「根性」という言葉は自分の評価の指標として使われていました。「今日は自分なりの根性を見せることができたと思います。」「最後まで諦めずに根性を見せられたと思います」といった具合です。

それがいつしか「根性」という言葉は他人を評価する指標、つけさせるもの、として扱われるようになりました。

「あいつはなんて根性のないやつだ」「お前らに根性をつけさせてやる!」スポ根世代のアニメや漫画の影響でそういった印象がついてしまったのも原因の一因なのかもしれません。

世界で活躍するトップアスリートたちに、「あなたが考える根性とは何か?」という質問をすると、どの選手からも同じような答えが返ってきます。「その、競技が好きだという気持ちの強さ」だと。

その競技が好き、もっと上手くなりたいという気持ち、それこそが根性ですと答えるのです。そうした気持ちがあるからこそ、厳しい練習にも耐えることができるし、壁にぶつかったとしても諦めることなく最後まで取り組んでいくことができる。

もっと言えば、周りからは厳しいトレーニングを乗り越えてとてつもない努力をしていると思われていても、当の本人は好きでやっているだけなのでそんなつもりはなく飄々としている、なんてこともあったりします。

つまりは、”根性とは内発的なモチベーション”とも言えます。自分に厳しく、粘り強く、最後まで諦めずに取り組めるどうかは「根性」という名の内発的なモチベーションを高めていくことが大切です。

良くない=外発的モチベーション

一方であまりよくない場合は「外発的モチベーション」と言い、自分の外側からの刺激によって高まったり下がったりします。

たとえば、「怒られるから」「褒められたいから」「アメ(ご褒美)とムチ(罰)」、スポーツで言えば、勝ち負けを意識したり、周りとの比較で優越感を得たいといったことがそれにあたります。

外発的モチベーションで何かを取り組んでいる状態は、”何かによって、誰かによって” やらされている状態とも言えます。自分自身でモチベーションをコントロールできていないのでとても不安定になり、さまざまなデメリットが出てきてしまうのです。

ちなみに、僕はと言いますと……、競泳選手時代はめちゃくちゃ外発的なモチベーションで取り組んでいました(笑)。

すごいと思われたい、優越感を感じていたい、認められたいという動機が強かったように思います。だからこそ必要以上に不安やプレッシャーを感じてパフォーマンスを発揮しきれなかったんだなと今になって思います。もっと純粋に競技を楽しみたかった。

やらされている状態はなぜよくないのか

代表的な外発的モチベーションは「結果」「評価」です。トライアスロンに置き換えると「勝敗」「順位」「タイム」「ランキング」「すごいと思われたい」といったものになります。

シンプルにトライアスロンを楽しみたくて取り組んでいる方もいれば、競技として結果を求め取り組んでいる方もいます。人によってさまざまなモチベーションでトライアスロンに取り組んでいるとは思いますが、「結果」「評価」”だけ”がモチベーションになってしまっている人は、さまざまなデメリットを引き起こす恐れがあります。

代表的なデメリットとしては”パフォーマンスが低下する”というものです。

「勝ちたい」「誰かに評価されたい」といった気持ちの裏側には、「負けたくない」「ダメだと思われたくない」という気持ちも同時に出てきます。

スポーツ心理学においては、「結果(勝敗)」や「評価や比較をする”誰か(他人)”」はコントロールできないものと考えます。コントロールできない結果や他人に対して、コントロールをしようと考えてしまうと、必要以上に不安が増幅され、プレッシャーを感じやすくなります。

すると、過緊張状態を引き起こしやすくなり、パフォーマンスが低下してしまうのです。結果を追い求めると結果は逃げていってしまうということになります。

冒頭でお伝えをした「燃え尽き(バーンアウト)」も外発的モチベーションにおけるデメリットのひとつです。

外発的な報酬(結果、評価、お金、地位など)のために競技を行っていると、好きだから取り組んでいるという気持ち(内発的なモチベーション)が低下することが研究の結果わかっています。心理学では「アンダーマイニング効果」(Edward L. Deci/1971)と言います)。

好きで面白いから始めたことも、いつからか「結果を出さなきゃ」「そのためにトレーニングもしなきゃ」と義務感を感じて、やらされてしまうようになっていくのです。

また、結果や評価を手に入れた(目標達成した)ときにも、今まで目指してきた目標がなくなり一気に脱力感や喪失感を感じやすくなります。

僕は子どもの頃にドラクエなどのRPGゲームが好きで、寝る間も惜しんで熱中してやっていましたが、一度クリアしてしまったらその熱は一気に冷めてしまいやらなくなってしまいました。皆さんもそのような経験はありませんでしょうか?

他にも、結果が手に入らなそう、評価されなさそう、あの人に負けそうと思った場合にも、「結果が手に入らないならもういいや」とすぐに諦めてしまったり、「おれには無理だ」と競技を辞めてしまったりすることにも繋がります。根性を発揮できなくなってしまうんですね。

トライアスロンにおいては、特にこのふたつのデメリットの影響が出てきやすいかと思います。そのほかにもさまざまなデメリットがあるので表にまとめておきますね。

とはいえ、そんな外発的なモチベーションにもメリットはあります。

【表1】にも書いてあるとおり、外発的なモチベーションはすぐに高まりやすいので、何かを始めるキッカケや、短期の目標達成の原動力になります。ただし、あまり持続はしないので浮き沈みが激しく不安定です。

つまり、「結果」や「評価」”だけ”になってしまうことがあまりよくないのであって、外発的なモチベーションも効果的になるシチュエーションはあるということです。

後編では、内発的モチベーションを高めるためのトレーニングについて詳しく説明していきます。

>>森下さんから直接トレーニングを受けたい方はコチラから問い合わせを

森下 健 Ken Morishita

学生時代は競泳選手として活躍。引退後は水泳指導者として多くの人を指導する中で、自身の「ここぞという試合で勝てない」という経験からメンタルトレーニングに興味をもち、応用スポーツ心理学を学ぶ。2013年、細田雄一選手のサポートをきっかけにトライアスロンに出会い、自身もレースに出場。2020年よりサニーフィッシュで水泳コーチ兼メンタルトレーニングコーチとしてメンタルトレーニングを実施。スポーツの他、企業や学校などさまざまな分野でメンタルトレーニング講演会や心理面のサポートを行う。